par Elise Meunier | Sep 23, 2021 | Suppléments à la revue / Articles

L’état social du monde actuel désigné sous le vocable de « société-monde » par plusieurs chercheurs (Daniel Mercure, Denis Duclos) se caractérise par deux réalités principales : le mouvement et la connexion. En effet, ainsi que l’explique Marc Abélès dans son anthropologie de la globalisation : « les gens et les lieux de par le monde sont aujourd’hui extensivement et densément connectés les uns aux autres en raison des flux transnationaux croissants de capitaux, de marchandises, d’informations, d’idées, et d’êtres humains. » On assiste dès lors à une « interpénétration des sociétés »[1] qui s’accroît considérablement après 1989. Or, cette globalisation implique de nouvelles configurations sociales qui nécessitent que l’on reconsidère la production aussi culturelle que littéraire, et plus largement les politiques d’identité, pour les adapter aux nouveaux besoins identitaires.

Face à cette situation, éditeurs et écrivains s’engagent sur des questions identitaires auprès des enfants afin de proposer de nouveaux modèles au monde. Par exemple, plusieurs écrivaines connues dans le champ de la littérature générale ont intégré le secteur littéraire destiné à l’enfance et à la jeunesse dans le but de produire des signes identitaires capables d’aider les jeunes lecteurs à se retrouver dans le maëlstrom de la mondialisation : c’est notamment le cas de Louise Erdrich et de Maryse Condé, deux écrivaines-mondes respectivement amérindienne et antillaise qui proposent aux jeunes lecteurs des textes susceptibles de les aider à se construire dans la société-monde. Leur pratique « bi-éditoriale »[2] se pose en s’opposant comme une contribution à une nouvelle manière d’habiter le monde interculturel d’aujourd’hui. Dans cet article, il va être question de s’interroger sur la place de la littérature de jeunesse post-coloniale en contexte de société-monde à partir des postures et des œuvres de ces deux écrivaines issues d’espaces culturelles minoritaires (peu influentes dans la culture-monde). En se basant exclusivement sur des textes qui circulent en France, la réflexion va consister à analyser la scène littéraire comme imaginaire-monde à partir des personnages qui sont mis en avant et de l’ensemble des univers romanesques. Il s’agira donc de montrer comment les écrivaines construisent leurs récits autour des personnages à la fois géoculturalisés et ouverts sur le monde afin de faciliter l’intégration du lecteur européen dans le récit.

- Ouvrir les enfants sur le monde

Les postures postcoloniales de Maryse Condé et de Louise Erdrich reposent sur plusieurs modalités poétiques : la présentation de soi, la mise en avant d’un héritage culturel, le devoir de mémoire et la construction d’un espace littéraire interculturel. Ces éléments de l’éthos des auteures sont lisibles aussi bien dans leurs littératures pour les adultes que dans leurs littératures destinées à l’enfance et à la jeunesse qui poursuivent un but politique bien assumé par les auteures : construction d’un lecteur-monde sensible aux réalités actuelles de la globalisation culturelle, sensibilisation à la tolérance et au vivre-ensemble. Or, l’acquisition de ces valeurs passe aussi par la connaissance de l’Autre et par l’acceptation de ses différences.

- À la découverte du monde amérindien…

Écrivaine de la Renaissance amérindienne, Louise Erdrich inscrit son œuvre dans la logique d’une valorisation du patrimoine culturel amérindien et propose par là-même, une histoire du peuple ojibwé auquel elle appartient. En écrivant sa série littéraire The Birchbark house[3], elle entendait en effet transmettre un héritage aux jeunes amérindiens et, en même temps, présenter les contours de la société ojibwée d’antan aux lecteurs non-amérndiens. En expliquant ses attentes quant à la réception de sa série, elle insiste sur ce dernier point :

Je veux que les gens entrent dans ce monde et que les enfants en particulier s’identifient et entrent dans un monde où ils appartiennent à une famille amérindienne. Cette famille avait ses colères, ses épreuves, son bonheur, ses douleurs, son héroïsme, son désespoir et ses contrariétés. Vous savez, tout ce que la famille de quelqu’un a.

Je veux que les lecteurs aient une compréhension plus compliquée des Amérindiens et se rendent compte que les gens ont survécu. À ce jour, les gens parlent leur langue, vivent dans leur propre culture et possèdent une grande diversité de cultures. C’est ce que je voulais faire avec ces livres.[4]

On voit bien que le combat littéraire de Louise Erdrich tient compte des réalités actuelles du monde qui fonctionne désormais par interconnexions multiples. En effet, le texte a une forte dimension interculturelle qui permet aux enfants amérindiens de s’ouvrir au monde et, à l’inverse, aux enfants non-amérindiens de découvrir les réalités de la vie des ojibwés, notamment leur structure sociétale et familiale. La circulation du texte prouve bien qu’il est question d’inviter le monde à s’intéresser au vécu des ojibwés puisque d’ailleurs, parmi les cinq tomes de la série, deux ont bénéficié d’une traduction en langue française publiée chez L’école des loisirs et circulant en France et, plus largement, en Europe. Cela sous-entend donc que ces textes sont lus par des jeunes lecteurs qui y vivent et qui en parcourant les œuvres, découvrent l’histoire, la langue et les traditions du peuple ojibwé.

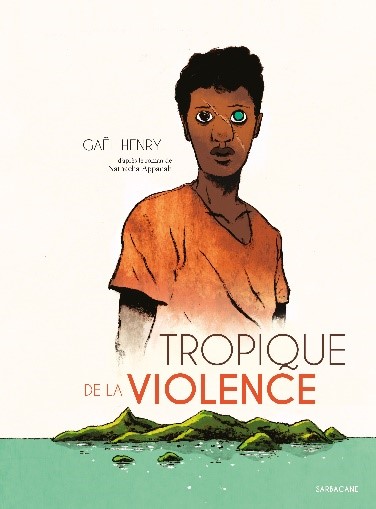

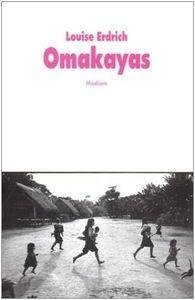

La confrontation avec le monde amérindien passe majoritairement par les personnages ojibwés qui, bien qu’étant géoculturalisés, sont d’une certaine manière ouverts sur le monde. Dans The Birchbark house, le choix des personnages principaux n’est pas anodin. Par exemple, le personnage principal Omakayas est une petite fille ojibwée : « On l’appelait Omakayas ou petite grenouille parce que son premier pas était un saut. »[5] Depuis la couverture (édition traduite en français), le lecteur européen s’attend à découvrir des personnages différents puisque l’image qui y figure est représentative d’une société évidemment distincte de la sienne. Dans ce cas précis, en effet, il s’agit d’une photographie de Thomas Hopker susceptible de susciter la curiosité des lecteurs (le paysage, l’accoutrement des personnages, l’architecture des habitations).

Image 1. Couverture d’Omakayas (version française de The Birchbark house)

Image 1. Couverture d’Omakayas (version française de The Birchbark house)

Dans les remerciements, Louise Erdrich tient à préciser la provenance du nom Omakayas et la dimension historique de ce personnage : « […] Le prénom Omakayas apparait dans un recensement effectué sur le Mont Tortue. Je l’utilise dans sa version originale car on m’a appris qu’il fallait redonner vie aux prénoms anciens. Cher lecteur, cher lectrice, quand tu prononceras ce prénom, tu rendras hommage à une fille ojibwa qui vécut il y a bien longtemps. »[6] Cette précision apparaît comme une posture littéraire postcoloniale qui vise à conférer au récit un caractère historique. De plus, l’écrivaine invite les lecteurs à participer à ce devoir de mémoire en prononçant le nom du personnage principal. C’est peut-être ce qui explique le titre de la traduction du Tome 1 qui n’est autre que le nom du personnage principal.

On pourrait également citer d’autres indices tels que l’utilisation de l’oralité et du cycle romanesque, la présence des contes et le rapport à la nature qui caractérisent tous aussi bien la société ojibwée. Tous ces détails participeraient à faire rentrer le lecteur européen dans un univers autre que le sien.

- Figures de protagonistes noirs

Toute comme Louise Erdrich, la littérature de jeunesse de Maryse Condé repose sur un engagement identitaire auprès des jeunes lecteurs. Il s’agit de mieux intégrer les enfants caribéens (et plus largement, les enfants noirs) de la Diaspora dans le monde et, à l’inverse, permettre aux autres enfants-lecteurs de comprendre la situation actuelle des enfants noirs. Dans une interview avec Cécile Lebon, elle revient sur ses motivations en ces termes :

Aujourd’hui plus que jamais il est bon d’intéresser les jeunes caribéens à l’histoire coloniale. Les migrations, la globalisation non élucidée, ajoutent à la complexité du monde. Il est bon par exemple d’expliquer que ce dernier phénomène dont on parle tant n’est pas nouveau pour la diaspora africaine. Il a en réalité commencé dès que le premier “asiento”2 a été signé par le roi d’Espagne pour l’importation d’esclaves africains. Depuis cette époque la diaspora africaine a dû s’adapter à un nouvel environnement, affronter d’autres cultures. Si le jeune caribéen est au courant de cette continuité dans la dispersion, la dépossession et l’oppression, il analyse mieux les phénomènes actuels.[7]

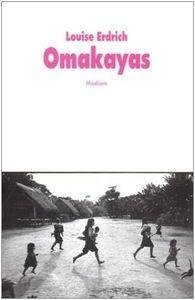

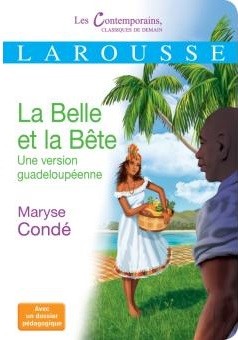

Le roman La Belle et la Bête : une version guadeloupéenne[8] qui comme l’indique le sous-titre s’inspire du célèbre conte occidental « La Belle et la Bête » résume bien le projet littéraire de l’écrivaine. Publié à Paris et donc susceptible de tomber entre les mains des jeunes français, le texte assume dès la couverture une déterritorialisation du conte et pourtant bien connu des enfants. Au-delà du titre, l’image qui y figure met en avant deux personnages supposés être « La Belle » et la « Bête » guadeloupéennes. En effet, on y voit une jeune fille métisse vêtue d’une robe blanche avec des motifs de madras –un tissu apprécié des populations créoles –, parée d’un collier en perles et portant un panier de fruits, qui s’avance vers un homme de teint noir, supposé être « La Bête ». Outre les couleurs des peaux des personnages, le décor naturel (cocotiers, rivière, verdure, collines) fait penser au climat chaud des tropiques. Ainsi, les lecteurs habitués à une « Belle » blanche et à un espace occidental avec des bâtiments tels que le château de la Bête se laissent entraîner vers d’autres réalités géoculturelles. De plus, l’écrivaine choisit, malgré le genre du conte, de donner un cadre réaliste au roman, certainement dans le but de faire découvrir la Guadeloupe aux autres lecteurs. Par exemple, la majorité des lieux cités sont réels (Basse-Terre, Deshaies, Matouba), de même que les références à l’histoire (l’ouragan Katrina qui peut permettre de situer le récit à 2005) et à la situation sociale et politique de la Guadeloupe (le mouvement de Pwotification).

Image 2. Couverture de La Belle et la Bête : une version guadeloupéenne

Image 2. Couverture de La Belle et la Bête : une version guadeloupéenne

- Ce que peut la littérature de jeunesse post-coloniale en contexte de société-monde

-L’être humain a besoin d’être rassuré. Il n’aime pas trop ce qui risque de le déranger dans ces certitudes. Il a tendance à se méfier de ce qui est nouveau. Souvent on a peur de ce qu’on ne connaît pas.[9]

2.1. Poétique du monde

Dans sa théorie de la littérature de jeunesse, Nathalie Prince précise la place du personnage et le lien qu’il entretient avec son lecteur :

Le personnage apparaît à plus d’un titre comme la pièce essentielle des drames enfantins. C’est par lui que se signale l’originalité de cette littérature, une originalité qui n’est pas seulement due à la polymorphie des incarnations ‘animaux fantastiques, bavards, sorcières-fées, magiciens, magiciennes, éléphants skyeurs, génies des larmes ou du rire) mais à la fonction et au rôle que le personnage adopte souvent dans ce type de littérature Parce qu’il ne saurait se comprendre sans son aspect esthétique, c’est-à-dire sans sa réception lectorale, le personnage est intimement lié à son jeune lecteur.[10]

Bien que les enfants-personnages de Louise Erdrich et de Maryse Condé sont différents de leurs lecteurs européens du point de vue de la race, des traditions, etc., ces derniers ont en partage l’enfance qui de par son universalité les réunis au sein de la société-monde. En effet, les écrivaines, au-delà des réalités locales, n’hésitent pas à mettre en avant d’autres éléments susceptibles de briser la barrière de l’inconnu. Un premier élément est assurément l’âge des personnages qui s’adaptent à la tranche d’âge des lecteurs : Omakayas a 9 ans au début du récit qui s’adresse à des lecteurs âgés au minimum de 8ans. Quant au roman La Belle et la Bête, il s’adresse à des lecteurs adolescents âgés au moins de 14-15ans avec des personnages principaux adulescents. Cette sorte d’édition chronospécifique[11] permet aux lecteurs de suivre beaucoup plus facilement les personnages « étrangers » qu’ils rencontrent. Nathalie Prince souligne bien que « L’enfant et l’adolescent en littérature […] sont des apparitions qui valent pour essence : ces personnages mimétiques ou contre mimétiques, surmotivent le texte de jeunesse. »[12]

Outre l’âge des personnages, il y a ces derniers évoluent le plus souvent dans une espace multiculturel, semblables à ceux des lecteurs. L’album A la courbe du Joliba[13] met en scène des personnages qui évoluent dans la vidéosphère, qui adorent le cinéma, le football, etc., qui consomment des plats du McDonalds, des sodas (coca), et qui apprécient le cinéma américain et asiatique. On voit bien que tout cela n’est pas anodin ; d’ailleurs on peut l’interpréter comme un moyen de montrer les réalités semblables que vivent les enfants aujourd’hui.

Un autre élément qui pourrait permettre aux lecteurs de mieux intégrer les univers décrits dans les textes repose sur la dimension esthétique ; ce que Steeve Renombo nomme la mondialisation littéraire pour décrire :

[les] modalités de réception esthétique de la mondialisation perçue comme objet dynamique susceptible de générer des rationalités et problématiques singulières. Il s’agit de se demander, en d’autres termes, à travers quels dispositifs formels la littérature africaine francophone ne fait pas que subir la mondialisation mais s’y confronte à en élaborant une riposte. Il s’agit donc d’interroger les modes d’inscription, de présence et de figuration de la mondialisation, promue au rang d’objet narratif. Comment les dynamiques à l’œuvre dans la mondialisation (flux, circulation, hybridité, virtualité, furtivité et ductilité, transversalité, polyphonie, etc.) affectent-elles, convertissent-elles les structures canoniques du roman ? Quelles sont les nouvelles rationalités produites, les nouveaux « partages du sensible (Rancière) » et procès de représentation du chronotope (Bakhtine): en résumé, l’hypothèse d’un roman dit de la mondialisation est-elle seulement soutenable ?[14]

Cette esthétique du monde se lit à travers quatre procédés dont : l’intertextualité (la pluralité des références littéraires, musicales et filmiques dans La Belle et la Bête de Maryse Condé participent de l’ouverture de l’enfant-lecteur sur le monde), l’intergénéricité (le passage de l’écriture romanesque au conte ou la présence des images chez Louise Erdrich offre au lecteur une richesse artistique et littéraire en même temps qu’il lui permet de voir, à travers les illustrations, des objets culturels décrits par le langage linguistique), le phénomène de l’interlangue (la coprésence des langues française et ojibwée et surtout la présence d’un glossaire dans le péritexte, permet au lecteur d’intégrer jusqu’à l’univers linguistique du peuple ojibwé). Chez Maryse Condé, on souligne également le phénomène de réécriture (le cas de La Belle et la Bête) qui crée un imaginaire commun entre les lecteurs antillais et les lecteurs métropolitains.

En prenant en compte la société-monde dans laquelle évoluent les enfants-lecteurs, les écrivaines usent d’une sorte d’esthétique pédagogique de la mondialisation. Chez Maryse Condé, cela se manifeste par l’explication des mots créoles ou des réalités propres aux Antilles et parfois, des mots difficiles. La Belle et la Bête, par exemple, comporte plusieurs notes infrapaginales qui orientent le lecteur avec des précisions, des explications et des traductions : à la page 19, la note 3 explique un mot : « Volière : grande cage à oiseaux… »[15] ; tandis que la note 5 définit un mot de la langue créole : « Raziés : buissons, en créole »[16]. Et à la page 24, la note 3 apporte des précisions sur une réalité géographique : « Dominique : île britannique de l’archipel des Caraïbes »[17]. Ce procédé est lisible dans toutes les œuvres de Maryse Condé destinées aux jeunes lecteurs, dans lesquelles elle n’hésite pas à insérer des appels de notes. Chez Louise Erdrich, l’esthétique didactique est beaucoup plus lisible à travers des éléments paratextuels : la table de matières, le glossaire, les notes de l’auteure s’adressant parfois au lecteur et les cartes ou les croquis permettant au lecteur-européen (et pas que) de mieux intégrer le contexte narratif. Concernant la cartographie, on retrouve ce même procédé dans plusieurs textes de la littérature de jeunesse post-coloniale publiée en France : Yacouba, chasseur africain[18] d’Ahmadou Kourouma, Chiens fous dans la brousse[19] de Maryse Condé, Ma Sœur-Etoile[20] d’Alain Mabanckou et Judith Gueyfier, Alpha, Abidjan-Gare du Nord[21] de Bessora et de Barroux, dans Tropique du la violence de Gaël Henry[22].

Si la mise en avant des personnages non-européens dans les littératures de jeunesse amérindienne et antillaise apparaît comme une attitude « évidente », on peut néanmoins s’interroger sur la réception de cette représentation dans la société française. Le phénomène de société-monde impliquant un nouvel ordre social caractérisé par les interconnexions multiples –engendrés par les nouvelles technologies, les nouveaux motifs et moyens de communications et de transport – implique que l’on prenne en compte la situation interculturelle à laquelle sont confrontés les jeunes lecteurs : classes, médiathèques, clubs, lieux de culture, etc. La littérature de jeunesse post-coloniale joue, dès lors, un rôle important dans la mesure où elle prend en compte la nécessité d’intégrer le public immigré dans la société-monde en même temps qu’elle donne des outils aux jeunes européens pour comprendre les « Autres » dans leur diversité. C’est donc une production qui répond, en partie, au besoin de faire « monde », comblant l’absence des cultures minoritaires (ici, celles des antillais et des amérindiens) dans le sillage de la culture-monde. Si, comme l’explique Tahar Ben Jelloun, la haine de l’Autre vient du fait qu’on ne le connait pas, alors l’une des manières de penser le vivre-ensemble repose sur la conception d’un imaginaire commun et, surtout, la connaissance de l’Autre. De ce point de vue, le lecteur européen en s’attachant à des personnages antillais (ou plus largement africain) et amérindien, apprend à passer outre les différences raciales, culturelles et sociales voire linguistiques qui les distinguent pour faire monde avec eux !

[1] Abélès, Marc. Anthropologie de la globalisation. Paris : Payot & Rivages, coll. Petite Bibliothèque Payot, 2012, 302 p., p. 17.

[2] La « bi-éditorialité » désigne l’aspect sociologique (au sens de la sociologie littéraire) de la mixité éditoriale. Il s’agit du comportement éditorial des écrivains qui publient à la fois pour les adultes et pour les jeunes lecteurs. Cf. Merveilles Mouloungui, « Alain Mabanckou et ses deux lectorats : bigraphie et construction d’un lecteur-monde », dans : Mas, Marion ; Mercier-Faivre, Anne-Marie. Écrire pour la jeunesse et pour les adultes. D’un lectorat à l’autre. Paris : Classiques Garnier, coll. Rencontres, n°459, 2020, p.113-129.

[3] The Birchbark house : titre d’une série de 5 romans pour les jeunes lecteurs publiée par Louise Erdrich entre 1999 et 2016 (versions originales). Les deux premiers tomes (The Birchbark house et The Game of silence) ont été traduits en français par Fréderique Pressman respectivement en 2002 et en 2005. Dans cette étude, nous nous intéressons principalement à ces deux textes susceptibles d’influencer le lectoratfrançais puisque circulant en Europe, notamment en France.

[4] Interview de Louise Erdrich avec Teaching books. [en ligne]

https://www.teachingbooks.net/interview.cgi?id=63&a=1. Consulté le 03.07.21.

[5] Erdrich, Louise. Omakayas. Trad. Frédérique Pressmann. Paris : l’École des loisirs, coll. Médium, 2002, 203 p, p.13.

[6] Erdrich, Louise. Omakayas, « Remerciements »

[7] Entretien de Maryse Condé avec Cécile Lebon. [en ligne] http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/revues_document_joint/PUBLICATION_5628.pdf. Consulté le 03.07.2020.

[8] Condé, Maryse. La Belle et la Bête : une version guadeloupéenne. Paris : Larousse, coll. Contemporains, classiques de demain, 2013, 109 p.

[9] Ben Jelloun, Tahar. Le racisme expliqué à la fille. Vingt ans après : ce qui a changé (1998-2018).

[Edition augmentée et refondue]. Paris : Seuil, 2018, p.42.

[10] Prince, Nathalie. La littérature de jeunesse : pour une théorie littéraire. Paris : Armand Colin, coll. U Lettres, 2015 [2010], p.128.

[11] Ferrier, Bertrand. Les livres pour la jeunesse. Entre édition et littérature. Rennes : Presses universitaires de Rennes, coll. Didact Edition, 2011. p.20.

[12] Prince, Nathalie. La littérature de jeunesse : pour une théorie littéraire. p.97.

[13] Condé, Maryse ; Letizia Galli (Ill.). À la courbe du Joliba. Paris : Grasset Jeunesse, coll. Grands lecteurs, 2006.

[14] Renombo, Steeve. « Imaginaires littéraires francophones et mondialisation. Entre grondements et bruissements », dans : Enongoue, Flavien ; Maukala Ndoumou, Nzinzi, Pierre Dominique. L’Afrique dans les éblouissements du monde, Au miroir du monde Tome 2. [Préf. Bertrand Dadier, Post. de Guy Rossatanga-Rignault]. Paris : Cent mille milliards ; Descartes et Cie, 2019, 355 p., p.251.

[15] Condé, Maryse. La Belle et la Bête. p.19.

[16] Condé, Maryse. La Belle et la Bête. p.19.

[17] Condé, Maryse. La Belle et la Bête. p.24.

[18] Ahmadou Kourouma ; Millet Claude ; Millet Denise (Ills.). Yacouba, chasseur africain. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. Folio Junior, 1998.

[19] Condé, Maryse. Chiens fous dans la brousse, dans : Je bouquine, no268, juin 2006, pp.12-52.

[20] Alain Mabanckou ; Judith Gueyfier (ill.). Ma Sœur-Etoile. Paris : Seuil Jeunesse, 2010.

[21] Bessora ; Barroux (ill.). Alpha, Abidjan-Gare du Nord. Bande dessinée. Paris : Gallimard Jeunesse, 2014.

[22] Henry, Gaël. Tropique de la violence. [Bande dessinée d’après le scénario de Natacha Appanah]. Paris : Sarbacane, 2019.

Merveilles Mouloungui

Membre de l’Afreloce et de l’Institut Charles Perrault, Merveilles Mouloungui est doctorante à l’Université de Lorraine et rattachée au centre ECRITURES où elle prépare une thèse de littérature comparée sous la direction du pr. Pierre Halen (université de Lorraine) et du pr. Sylvère Mbondobari (université de Bordeaux).

Titre de la thèse : Société-monde et production identitaire en contexte post-colonial. À propos de l’implication en littérature pour la jeunesse de Maryse Condé, Louise Erdrich et de Véronique Tadjo.

Ses différents travaux portent sur les identités en contexte de mondialisation (écriture de l’Histoire, immigration, métissage culturel, mondialisation littéraire, entre autres) et les rapports entre littérature adulte et littérature jeunesse. Merveilles Mouloungui est, par ailleurs, ATER en études culturelles (Université de Lorraine) et présidente de l’association ICI Doc’ (association des doctorants de l’école doctorale Humanités Nouvelles – Fernand-Braudel).

par Elise Meunier | Juin 25, 2020 | Suppléments à la revue / Articles

Robert Munsch/ ill, Camille Jourdy /trad. angl Ilona Meyer- Je t’aimerai toujours

Les éditions des éléphants, 2020, 13,50 – ISBN : 978-2-37273-071-6

Je t’aimerai toujours est un ouvrage qui évoque le cycle de la vie humaine. Nous y suivons en parallèle l’évolution de la vie – de la naissance à l’âge adulte – d’un protagoniste ainsi que l’involution d’une existence – de l’âge adulte à la mort – de sa mère. A la croisée de ces deux destins, il y a l’amour : l’amour inconditionnel d’une mère envers son enfant d’une part et l’amour d’un fils envers sa mère d’autre part. Et pourtant, l’ouvrage montre également avec beaucoup d’authenticité que ces deux mouvements interreliés ne vont pas de soi et pointe cette tension, résolument humaine, qui veut que l’avènement d’une personnalité doive nécessairement représenter une subversion, des déceptions du côté des adultes… interrogeant ainsi la parentalité dans toute sa complexité.

Ce livre s’adresse aux enfants bien-sûr mais aussi à leurs parents qui pourront tirer grandement profit de la fiction. Pour les plus petits, Robert Munsch et Camille Jourdy soulignent l’importance de l’expression du désir individuel pour grandir, quitte à ce que ce dernier ne soit pas en adéquation avec les idéaux parentaux. S’individualiser, c’est expérimenter les limites de soi, ce n’est pas respecter aveuglément celles des autres. Paradoxalement, les limites imposées par les parents sécurisent l’enfant, l’aident à comprendre sa culture, les mœurs qui l’entourent et, si elles viennent à manquer, de lourdes conséquences peuvent apparaître. C’est également cette tension qui devrait permettre aux adultes de prendre conscience, d’une part du caractère nécessairement imparfait de leur parentalité et, d’autre part, que la culpabilité n’est pas bonne conseillère, quand bien même les médias regorgent de figures parentales physiquement et moralement parfaites.

Finalement, grandir et faire sa place, c’est à la fois s’inscrire dans un collectif mais également faire advenir un individu unique et, comme le montre cette œuvre, c’est l’amour qui permet que les deux cohabitent.

Entre la nature et la culture, l’Amour

La première double-page de l’œuvre montre une jeune maman tenant son bébé dans les bras. La tendresse et la sérénité qui émanent de ce moment sont accentuées par l’ordre, les couleurs et la luminosité qui inondent la pièce de la maison. Quelques livres jonchent le sol et l’on peut imaginer que cette mère soit déjà en pleine incertitude concernant son rôle et qu’elle tente de trouver des réponses dans les théories éducatives piochées dans une multitude d’ouvrages scientifiques. Et pour cause : être parent quand on s’est éloigné de son « animalité », c’est s’installer dans un doute immense qui peut mener certains tuteurs à de profonds sentiments d’infériorité. En effet, aucun mode d’emploi parfaitement fiable ne permet de suivre un protocole parental. Il existe donc une tension, déjà palpable, entre la nature et la culture : pour le moment, les livres représentent la culture tandis que la nature est « emprisonnée » dans les tableaux accrochés au mur, les figurines d’animaux sur les étagères ou encore sous forme de peluche dans le lit à barreaux du bébé.

Enfin, côtoyant ces deux dimensions – la nature « emprisonnée » et la culture scientifique et théorique – il y a cette ritournelle qui reviendra sans arrêt dans le livre :

Aussi longtemps que je vivrai,

Toujours je t’aimerai.

Jusqu’à la fin des temps,

Tu seras mon enfant.

Cette comptine, comme une promesse faite à l’amour, est à la croisée entre la culture (chanter est un acte humain très important) et la nature (cet instinct très animal qui fait que chaque être vivant ferait tout pour ses enfants).

Rasséréné et serein, le lecteur tourne alors les pages suivantes et comprend tout de suite que les auteurs n’ont nullement l’intention d’enjoliver la réalité. En effet, on y découvre que le désir d’enfant idéal de la mère est mis à mal : le lecteur devient le témoin de l’avènement d’une personnalité qui expérimente et considère la vie humaine comme un grand laboratoire permettant d’emmagasiner des sensations, des émotions et des connaissances sur lesquelles s’appuyer pour croître. Les illustrations montrent ces expériences chaotiques sous la forme du désordre, de la désobéissance, de l’inclusion à un groupe de pairs… A chaque fois, la mère semble désespérée : elle n’avait pas imaginé que cela serait aussi complexe et elle n’hésite pas à dire que son enfant la rend FOLLE (écrit en majuscules), qu’elle le céderait bien à un zoo ou qu’elle a l’impression de vivre avec un animal. A nouveau, la nature et l’animalité sont convoquées à travers cette image du zoo. Les livres du début n’ont à première vue pas réussi à permettre une éducation plus sereine. A première vue seulement car en réalité, ce garçonnet est parvenu à devenir un homme, capable de prendre son envol, de fonder sa propre famille et surtout, apte à transmettre à son tour de la tendresse à son enfant et à éprouver de la gratitude envers celle qui l’a aimé de façon inconditionnelle, sa maman. Finalement, cette maman, dans ses apparents échecs tout au long de l’ouvrage, a pleinement réussi : elle a semé de l’amour chaque soir (la petite ritournelle qui revient à chaque fois) et, à la fin, son fils devenu homme en est devenu porteur à son tour, capable qu’il a été de trouver sa place dans une culture donnée sans sacrifier les parties nécessaires de son individualité. Il est donc question d’une transmission intergénérationnelle qui pose la question existentielle du juste milieu entre les dimensions collectives et individuelles qui nous habitent.

Grandir et éduquer : entre mise en conformité et avènement créatif

Tout au long de l’ouvrage, une autre tension est prise en charge : il s’agit de l’ambivalence entre la mise en conformité des désirs et l’avènement d’une individualité unique et par définition asociale. La grande question sous-jacente est celle de l’identité : Qui suis-je ? Qu’ai-je hérité de mes parents et qu’ai-je inventé moi-même ?

Dans l’ouvrage, les éléments montrant les désirs divergents de la mère et de son fils prennent beaucoup de place. Mais il est également possible de mettre en évidence le mouvement contraire, c’est-à-dire celui consistant à reproduire des comportements ou des pensées de génération en génération. Les deux mouvements sont nécessaires mais à nouveau, c’est un juste milieu qui permet l’épanouissement de l’être. Si nous ne faisons qu’adhérer au désir de conformité de nos parents (et de la société), la partie créatrice de notre individualité va se mettre à hurler provoquant de lourds méfaits pouvant aller jusqu’à la maladie. A l’inverse, si nous sommes incapables de nous sentir limités, nous risquons une grande insécurité.

Ainsi, la répétition apparaît dans la dernière partie de l’œuvre : l’homme est devenu père à son tour. La tapisserie dans la chambre de son enfant est la même que celle qu’il avait quand il était petit chez sa mère. De plus, à la dernière page, c’est lui qui chante la chanson que lui chantait sa mère. Cette chanson est le symbole de ce secret que les humains se transmettent de génération en génération et il est très émouvant d’observer quand a eu lieu cette transmission dans le livre de Munsch et Jourdy : la maman, devenue vieille et malade est sur les genoux de son fils. Elle entame les premières notes de la chanson mais ne parvient pas à la terminer. C’est son fils qui prend alors le relais et termine le chant. L’amour s’est transmis d’un cœur à l’autre, n’est-ce pas cela la clé de l’éducation parentale ?

Les parents qui liront cette histoire à leurs enfants seront forcément renvoyés aux souvenirs de leur propre enfance lorsqu’ils disaient : « Quand j’aurai des enfants, je ferai l’inverse de ce qu’ont fait mes parents ». Ce sera alors l’occasion pour eux d’observer ce mystère humain qui cherche, expérimente, change, évolue… tout en gardant néanmoins la sensation d’être la même personne et de se reconnaître invariablement dans le miroir de l’enfance jusqu’à la mort. Il existe une asynchronicité permanente entre les générations. Cela peut poser problème mais, à nouveau, c’est l’amour qui cimente les relations en permettant à chacun d’exprimer ses besoins du moment sans annuler ceux qui les entourent.

Finalement, en accord avec ce que nous montre l’ouvrage, l’on peut affirmer que l’enfance est le temps de l’expérimentation, du détour. Parallèlement, l’adulte (qui a lui-même expérimenté cet état plus ou moins transgressif étant enfant), cherche maintenant à montrer ce chemin à ses enfants. Néanmoins, l’antagonisme des désirs nécessaire à la double contrainte d’avènement de l’individu dans un cadre collectif, empêche que la rencontre soit fluide et sereine. Et si l’on n’y prend pas garde et si l’on ne cherche pas plus loin que l’apparent conflit, l’on peut vite convoquer une troisième instance : la culpabilité. Heureusement, cette œuvre, parce qu’elle résonne avec bon nombre de réalités quotidiennes, est une véritable médication pour tenir cette instance éloignée des familles.

J’éduque donc je me trompe

Fort heureusement, cette œuvre ne s’inscrit pas dans le flot des images et des injonctions qui cherchent à faire de nous des parents parfaits et qui envahissent l’espace publique. En effet, les publicités, les magazines, les ouvrages « mode d’emploi » sur la parentalité et l’éducation regorgent d’une perfection inatteignable de laquelle seraient exclues toutes manifestations de colère ou de frustration. Il ne reste alors plus aux parents que la culpabilité de ne pas parvenir à être des parents sereins.

Dans Je t’aimerai toujours et malgré un titre semblant souligner seulement l’aspect positif de la parentalité, la colère et la frustration des parents ont droit de cité. La mère s’autorise à accuser son enfant de la faire devenir folle ; elle va jusqu’à souhaiter le vendre au zoo, le comparant à un animal, incapable d’être poli et bien élevé. Enfin, le livre souligne qu’il n’y a que quand l’enfant dort que sa mère lui témoigne son amour tendre. Combien de parents se retrouveront dans cette description ? Une grande majorité. Eduquer un enfant est complexe et réveille des émotions ambivalentes que la société de la performance ne prend pas du tout en charge. « Soyez de bons parents ! » voilà ce qu’intime la société sans donner d’indications supplémentaires mais en faisant suivre une publicité montrant des enfants heureux de posséder. Il n’en faut pas plus au cerveau humain pour en déduire très rapidement ce message : « Si je veux être un bon parent, je dois rendre mon enfant heureux et, pour cela, je dois lui acheter des objets ». A nouveau, ce message est extrêmement frustrant et culpabilisant car il annule toute la poésie contenue dans l’acte d’éduquer. Le sens est perdu et la beauté de la nature, si déstabilisante soit-elle, est reléguée au rang de bibelots sur une étagère ou de poster encadré au mur.

L’ouvrage ne se laisse pas abêtir par ce discours et, bien qu’il montre que posséder raisonnablement est souhaitable (avoir une sécurité matérielle : un logement ; partager des objets pour se sentir appartenir à un groupe : quand le jeune garçon joue au foot ou communique avec ses pairs…), il met surtout en avant la transmission inestimable que représente cette chanson. Aucun objet ne pourra remplacer cette transmission de cœur à cœur.

L’enfant qui lira ce livre comprendra également qu’il peut et doit se sentir autorisé à expérimenter dans les limites du respect et des règles qui l’inscrivent dans un collectif. Il ne doit pas culpabiliser de voir ses parents culpabiliser et surtout ne pas porter sur ses épaules ce fardeau que la société de consommation pourrait vouloir lui faire porter indirectement.

Conclusion

Je t’aimerai toujours se fait le porte-parole du grand espoir que représente la vie. Avec douceur et poésie, mais sans omettre la nécessaire difficulté liée aux cycles d’évolution et d’involution qui se rencontrent lors de la vie humaine, l’ouvrage résonne profondément avec les vécus de parents qui sont confrontés à l’éducation de leurs enfants. Et, plutôt que de transmettre un message moralisateur qui prendrait le risque d’engendrer de la culpabilité, les auteurs font le pari de l’intelligence intrinsèque contenue dans les différentes dimensions de l’existence, qu’elles soient d’apparences positives ou négatives. Parfois, comme dans la démarche alchimiste, le plomb se transforme en or. C’est en tous cas vrai sur le plan psychique : du chaos nait l’ordre et cet enfant qui bouscule symboliquement sa mère est en réalité en train de construire un écrin intérieur, le plus accueillant possible pour le secret qu’elle va lui confier. C’est donc un ouvrage qui appelle la confiance en la vie. Elle ne répond pas à nos attentes à court terme mais qu’importe : elle fait son œuvre et au final, l’amour et la tendresse survivront à ceux qui les ont légués de leur vivant mais qui ne sont plus.

Julien LEDOUX, professeur d’école, docteur en sciences de l’éducation

Image 1. Couverture d’Omakayas (version française de The Birchbark house)

Image 1. Couverture d’Omakayas (version française de The Birchbark house) Image 2. Couverture de La Belle et la Bête : une version guadeloupéenne

Image 2. Couverture de La Belle et la Bête : une version guadeloupéenne